近期,多个省份陆续推出关于科研经费使用方式的新规,其中一个显著趋势就是:扩大经费使用自主权,减轻科研人员事务性负担

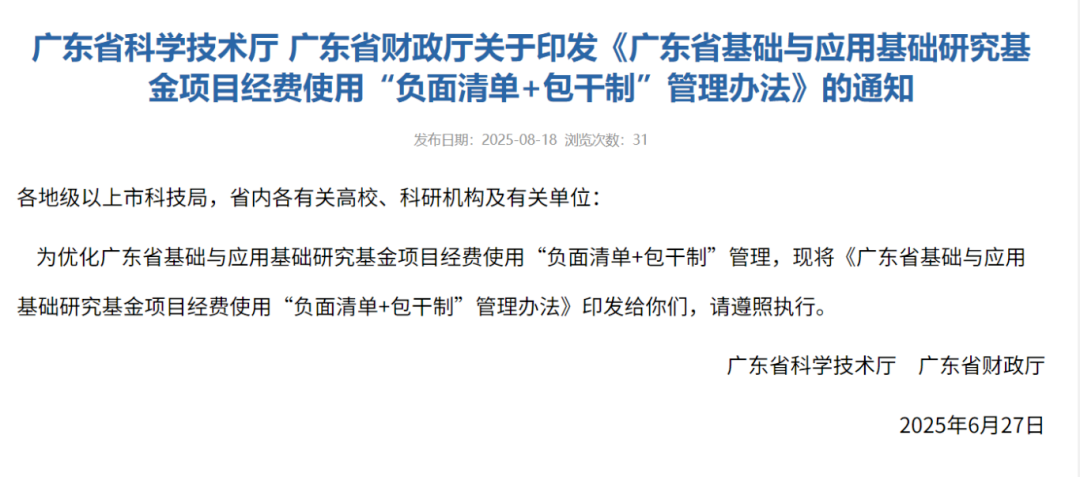

以广东省科学技术厅与广东省财政厅联合印发的《广东省基础与应用基础研究基金项目经费使用“负面清单+包干制”管理办法》为例,该办法明确适用于省自然科学基金、省联合基金等资助的基础研究类项目。文件指出,经费使用应遵循“充分信任、放管结合、权责相适、突出绩效”的原则。

在具体操作上,这意味着项目承担单位和负责人可依据科研实际需要,将经费据实列支,而不再严格区分直接费用与间接费用,也不必每一笔预算都提前精细编制。

同时,为了防止经费滥用,该办法还制定了“负面清单”:例如禁止将经费用于私人家庭开支、支付罚款、捐赠、投资、偿还债务等用途。

从现象来看:科研人员在项目执行中的经费使用拥有更大自主空间,而管理部门则通过设限条款(例如负面清单)和绩效导向来保驾护航。

从科研人员的角度看:“钱袋子”里的使用权限更宽了,也意味着责任更大,必须在“原则允许”的范围内自主判断。

“宽容失败”

与此同时,在科研经费管理的新规中,另一个明显趋势是政策对科研不确定性、风险性的容忍度在提升,即“宽容失败”成为关键词。

以内蒙古自治区为例,其印发的《自治区本级科技专项资金管理办法》首次明确:对于确需撤销或终止的项目,要区分主观原因和客观原因。若因技术路线失败、政策调整、自然灾害等非主观因素终止,仅需收回结余资金,不追缴已合规支出。

在海南省,海南省的《重点研发专项和经费管理暂行办法》也提出了“尽职免责机制”:对于已勤勉尽责但因技术路线失误或其他不可预见原因难以完成预定目标的项目,经专家评议确认符合客观实际的,可予以免责。

以往科研项目若中止或失败,有时科研人员会因为结果未达预期而承担全部责任、甚至回退经费。

而现在政策设定了区分维度:若是合规、认真、但遭遇难以控制的因素,则不会被“一刀切”要求追回全部支出。

这意味着科研人员在选题、路线、资源投入时,可能有更多余地。

简化流程

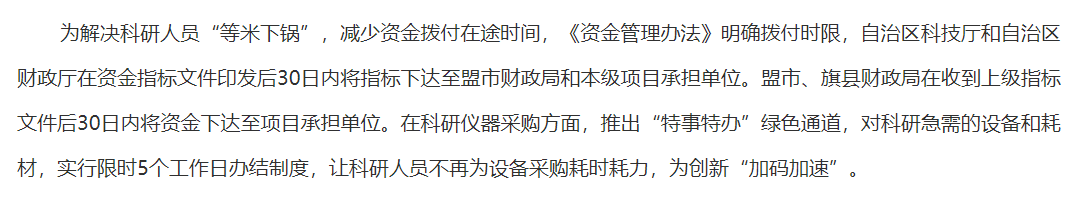

此外,诸多省份也在加快简化科研经费管理流程的改革,以期减轻科研人员的事务负担、提升资金使用效率。比如在内蒙古自治区,新规明确提出科研急需的设备和耗材采购可启动“特事特办”绿色通道,限时5个工作日办结。

在资金拨付方面,内蒙古还明确要求自治区科技厅与财政厅在资金指标文件印发后30日内下达指标,盟市、旗县财政局在收到后也应于30日内将资金拨至项目承担单位,从而显著缩短科研人员“等资金、等设备”的时间。

在广东省,管理办法提到,从科研经费中列支的因公出国(境)经费、差旅费、会议费、培训费不纳入“三公”经费统计和考核范围,也不受零增长要求的限制。这样一来,科研人员在进行国际学术交流、参加会议或培训时,享有更多便利。

这些改革正直接影响到科研人员的资金使用方式、研究节奏以及风险承受能力。从科研经费的“使用规则”来看,科研工作人员正获得更大自主空间,也面临更广义的责任与绩效考量。

经费是科研的 “燃料”,而合理的管理规则则是 “助燃剂”。如今,“松绑” 与 “赋能” 并行、“信任” 与 “责任” 对等的改革方向,正在为科研人员卸下事务性负担,让他们能将更多时间与精力投入到核心研究中。相信随着这些新规的落地见效,科研创新的活力将进一步释放,更多突破性成果将在更宽松、更高效的科研环境中孕育而生。期待未来能有更多贴合科研实际的政策出台,持续为科研事业保驾护航,让科研人员轻装上阵,在探索真理的道路上走得更稳、更远。