日前,福建某高校公布的巡视整改进展情况中表示,关于编外人员臃肿问题,学校印发《关于加强非事业编制人员考核聘用工作的通知》,建立并动态管理编外人员台账,2024年自然减员7名编外人员,不再续聘18名编外人员。

无独有偶,山西一高校公布的省委巡视整改进展情况中,提到要规范外聘教师管理,开展外聘教师专项治理,清退非教学必要聘用的外聘教师。

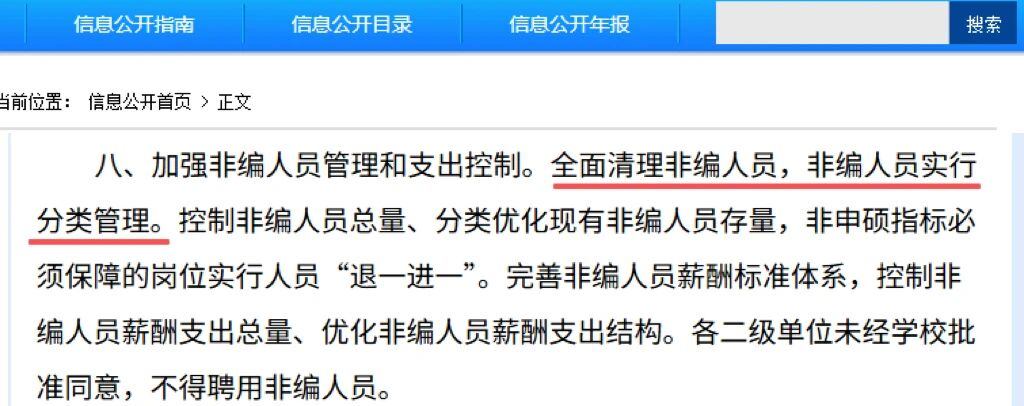

西南地区某高校也曾印发《落实过紧日子要求十条措施》,在人员管理上明确要求,全面清理非编人员,控制非编人员总量,各二级单位未经学校批准同意,不得聘用非编人员。

高校非编人员的“清理潮”,要来了吗?

编外人员臃肿

在很多高校,办学规模的不断扩大,使得师资力量不能完全适应发展需求,非编教师就成为高校师资的有力补充,主要用于补充教学一线和科研工作中专业技术人员不足以及教辅管理。非编教师也在一定程度上解决了高校在定编定岗过程中出现的超编现象。

但随着非编教职工占比日益增加,出现了人员臃肿的现象。有研究表明,我国不少高校以合同工或派遣工身份聘用的编外人员已占教职员总数的30%甚至更多。

针对编外人员冗余的问题,高校通过逐步精简以面对。某师范大学的《进一步提升资金使用效能具体措施》提到,除专业技术要求较高岗位外,所需人员原则上通过部门间调剂解决。现有编外聘用人员存量通过自然减员、调剂等方式逐步压缩。

除了人员“量”上的缩减,高校编外人员在管理、晋升等“质”上存在的问题也日益凸显。

学者刘焕云在研究论文《高校编外聘用人员存在的问题与建议——以广西某高校为例》中提到,调研高校的编外职工中,尤其部分硕士身份的职工已大部分取得中级职称,甚至出现部分副高职称,但因缺乏配套文件,至今无法实现职称职务的晋升,长期以往,既不利于学校后备管理队伍的培养,也不利于学校专业技术队伍的稳定性。

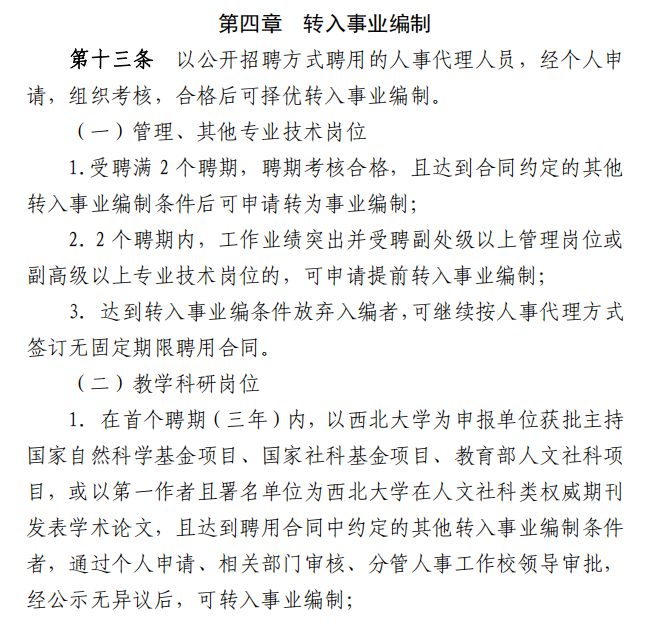

部分高校也开始探索更灵活的管理方式,为编外教职工打通进一步发展的渠道。其中,人事代理岗转事业编是近年来不少高校已经开始实践的制度。针对优秀的编外人员,满足学校考核条件便可以“转正入编”。

西北大学印发的《西北大学人事代理工作实施办法》中明确,对于教学科研岗位,在首个聘期(三年)内,以学校为申报单位获批主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科项目,或以第一作者且署名单位为西北大学在人文社科类权威期刊发表学术论文,且达到聘用合同中约定的其他转入事业编制条件者,可转入事业编制。

东北林业大学则主要是对各岗位人员任职年限及考核达到“优秀”的等次来选拔。为人事代理岗提供从“编外”转向“编内”的机会,一定程度上激发了教职工的活力和创造力。

除了人事代理岗转编,还有高校实行了积分入编等方式,盘活用人制度。湖北理工学院试行的“积分入编”模式,累计积分达到200分可以申请入编,加分指标包含科研能力指标、教学成果指标、表彰奖励指标、社会服务指标等,更细化来看,涉及主持完成的项目、教学成果奖获得情况等。

这意味着,编外人员也能以自己的教学科研成果,实现职业生涯的“向上”攀升。反过来也将激励他们在日常的教学与科研中提升专业水平,为高校的发展提供有力的保障。

“精简”成高校改革主题词

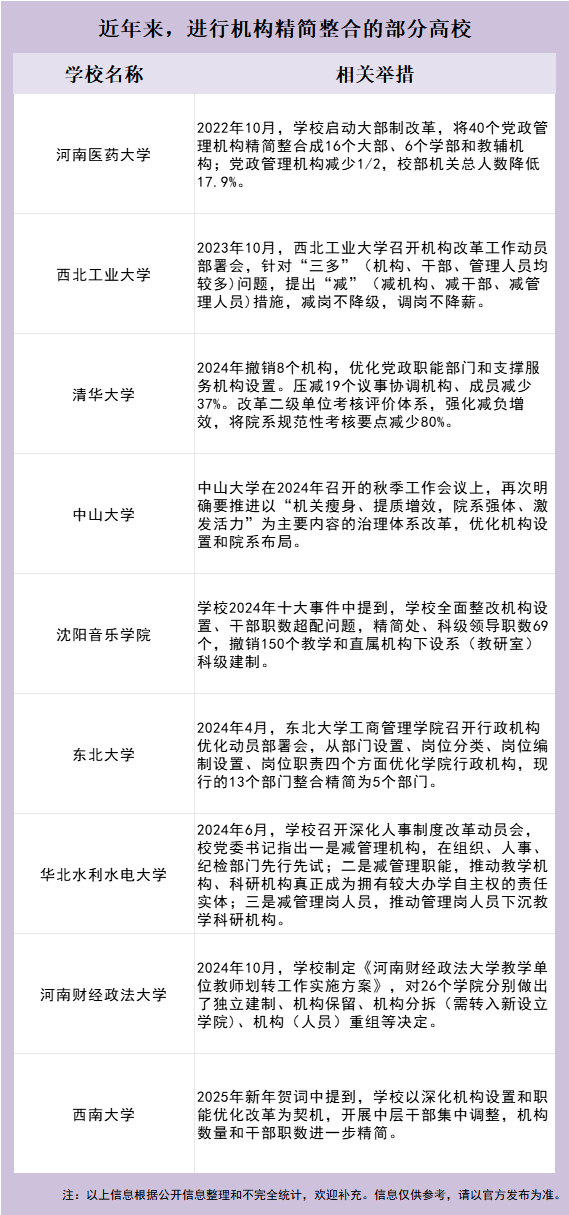

不只是人员队伍上的梳理,近年来,高校机构也面临规模过度膨胀、运转效率低下的问题。因此,机构改革的多项举措也都围绕“精简”展开来。

举措的直接表现为全校范围内机构数量及编制数量的明显下降,包括独立设置的管理和服务机构、校级议事协调机构、非实体科研机构等,通过撤销、合并、大部制改革、压减重组等方式,从“分散管理”向“系统化协同”进行整合转型。

华中农业大学在2019年将独立设置的管理和服务机构,由之前的33个调整为20个,调整幅度之大、改革范围之广,为该校历次机构改革之最。

今年更名的河南医药大学,从2022年起进行“大部制”改革,将40个党政管理机构精简整合成16个大部、6个学部和教辅机构,校部机关总人数降低17.9%。

2023年10月,西北工业大学召开机构改革工作动员部署会,明确实施“三减”即减机构、减干部、减管理人员,“三减”中主要是减机关、强学院,同时强化机关与学院之间的双向交流,破圈层增活力。沈阳音乐学院在2024全面整改机构设置、干部职数超配问题,撤销150个教学和直属机构下设系(教研室)科级建制。

当然,也不能将高校的机构改革简单理解为撤销机构和精简人员,改革涉及的相关干部和人员如何安排,考核机制如何分类改革等也需要纳入统筹考虑的范围。对此,南京航空航天大学表示结合改革后新的机构和职位需求、干部个人素质能力等情况,统筹安排新的岗位和职务。

高校这场 “精简” 改革,从不是简单 “减法”,而是 “提质革命”。编外人员精准清理与转编、积分入编等激励并行,既去臃肿,又留人才;机构撤并重组、大部制改革,破壁垒、提效能。本质上,是高等教育从 “规模扩张” 转向 “质量提升”,落实 “过紧日子” 要求,契合教育强国建设需求。

未来,唯有精简与优化并举、规范与激励并重,高校才能轻装上阵,凝聚发展合力,书写高质量发展新篇章。