有 —— 别慌,你可能踩了 “无效投稿” 的坑!

很多科研人以为拒稿都是 “学术质量不够”,但其实 “无效投稿” 是另一种更可惜的情况:稿件连同行评审的门都没进,就被编辑部以 “硬规矩不达标” 直接退回。今天就帮大家理清:什么是无效投稿?哪些坑绝对不能踩?拒稿后怎么 “起死回生”?

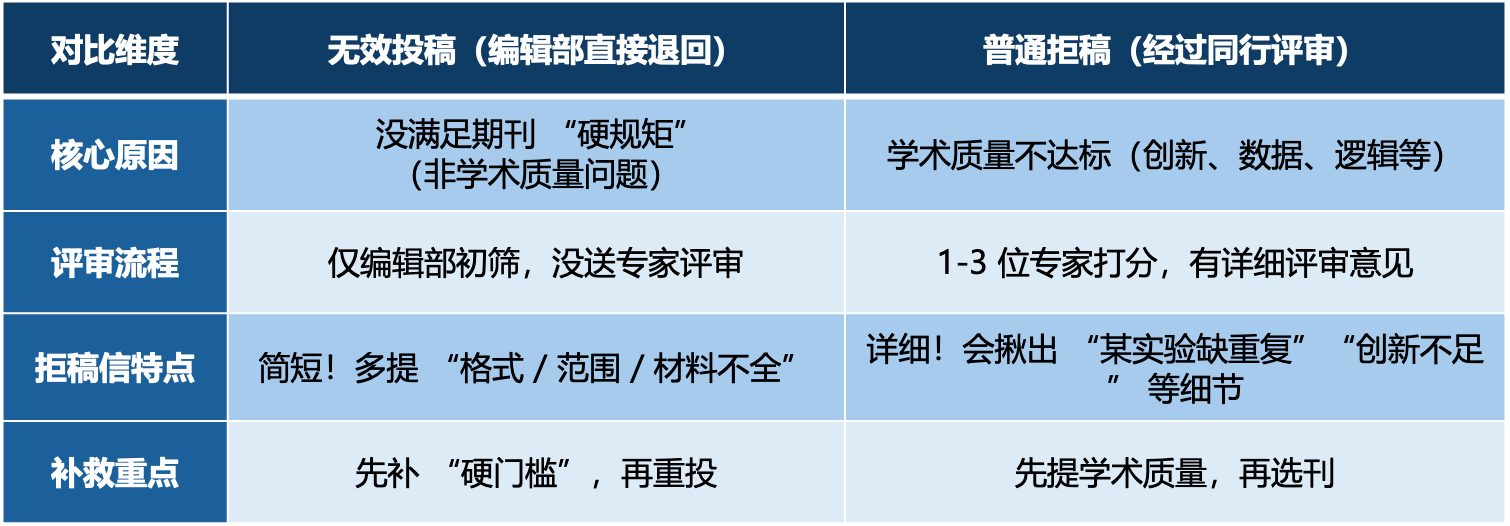

分清:无效投稿 vs 普通拒稿,处理方式天差地别

很多人把 “无效投稿” 和 “普通拒稿” 混为一谈,导致后续修改全错方向。先看这张对比表,一秒分清:

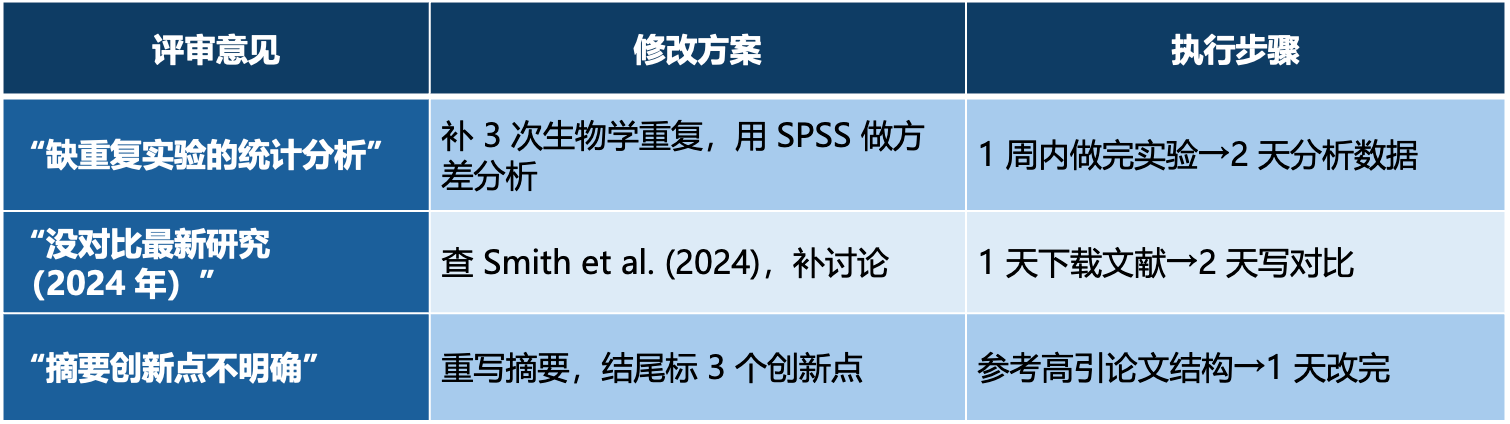

简单说:无效投稿是 “资格不够”,普通拒稿是 “竞争失败”—— 前者改改就能再投,后者得动真格提升内容。 六 个 “无效投稿” 雷区,90% 人踩过! 编辑部初筛的核心是 “过滤不合规稿件”,这 6 个坑一定要避开,尤其前 3 个最常见: 1. 期刊范围 “严重跑偏”(最高频!) 每个 SCI 期刊都有明确的 “收稿方向”(官网搜 “Scope” 就能看),主题对不上,100% 被退: 比如:把 “电池材料研究” 投到 “心血管疾病期刊”; 再比如:某期刊只收 “肿瘤免疫”,你投 “肿瘤化疗药物”,哪怕内容再好也没用。 避坑 tip:投稿前先看期刊近 1 年发表的文章,确认和自己方向匹配。 2. 格式错误 “辣眼睛”(最易规避!) SCI 期刊对格式要求极严(字体、行距、参考文献格式等),没按模板排,会被认为 “态度不认真”: 高频错:参考文献用 “国标 GB/T”,但期刊要 “APA 格式”;图表全堆在文末,期刊要求 “随正文插”; 更冤的错:页边距、字体大小不对(比如期刊要单栏,你排成双栏)。 避坑 tip:官网下载 “投稿模板(Manuscript Template)”,用 EndNote 统一参考文献格式。 3. 投稿材料 “缺胳膊少腿” 编辑部要验证稿件合规性,材料不全直接卡壳: 必补材料:所有作者的 “单位全称 + 邮箱 + ORCID 号”、通讯作者联系方式; 特殊材料:涉及人体 / 动物实验的 “伦理审批表”、“利益冲突声明”、“版权转让协议”; 别漏:补充数据、原始实验记录(部分期刊要求上传)。 4. 一稿多投 / 重复投稿(学术不端红线!) 一稿多投:同一篇稿同时投 2 本以上期刊,一旦发现会被列入 “黑名单”; 重复投稿:被某期刊拒过,没改就再投(多数期刊要求 “拒稿后重投需间隔 3-6 个月,且说明修改点”) 5. 伦理问题(硬伤!没补救机会) 涉及人体、动物、生物样本的研究,没伦理审批 = 直接无效: 比如:人体试验没给 “伦理批件号”;动物实验没遵循 “3R 原则”; 记住:伦理问题是学术合规底线,没批件千万别投稿。 6. 内容 “没写完”(别犯低级错!) 不是学术差,是稿件没完成: 比如:结果缺对照组数据、讨论没提 “研究局限性”、摘要和正文矛盾; 再比如:关键词乱标(全文没提 “机器学习”,却把它当关键词)。 从 “退回” 到 “录用” 的 3 步实操 不管是无效投稿还是普通拒稿,只要找对方法,都有机会 “起死回生”—— 分场景来做: 场景 1:如果是 “无效投稿”(编辑部退回) 重点:补硬伤,不用改学术内容! 先找原因:仔细读拒稿信,把问题列成清单(比如 “缺伦理批件”“格式错”); 针对性修改:缺材料就补,格式错就按模板改,范围不符就换期刊; 重投加分项:写一封 “说明信”,在 Cover Letter 里提:“已按要求补充伦理批件,调整参考文献格式,确认符合期刊范围”—— 让编辑部看到你的诚意。 场景 2:如果是 “普通拒稿”(有评审意见) 重点:按评审意见提质量,再精准选刊! 第一步:拆解评审意见(最关键!) 别慌着 emo,评审意见是 “免费指导”,先分清: 可解决的问题:“建议补 3 次重复实验”“某公式推导错”(这些改了就行); 难解决的问题:“创新不足”“核心假设不成立”(得大幅调整内容); 把高频质疑点标红(比如 2 个专家都提 “数据重复不够”),优先改。 第二步:按 “清单” 改内容(别瞎改!) 给大家一个修改模板,照着做: 第三步:选对期刊,提高录用率 别死磕原期刊,重新选刊有技巧: 用 “主题关键词 + 方法” 搜(比如 “lung cancer + CRISPR”),找近 2 年发过类似文章的期刊; 看拒稿信推荐:部分期刊会建议 “投本刊子刊”,这类期刊更易接受; 用工具辅助:Web of Science 的 JCR、Elsevier 的 Journal Finder,按 “学科 + 影响因子” 筛。 重投必做:写 “Response to Reviewers” 逐条回应评审意见,哪怕不同意也要礼貌解释: 比如:“感谢建议,但因样本获取难度,暂无法补该实验,后续研究将验证”; 非英语作者记得找专业的学术润色编辑服务,避免语言错影响印象。 最后:3 个核心原则,少走 90% 的坑 先分类型再改:别看到拒稿就乱改,先看是 “无效投稿”(补硬伤)还是 “普通拒稿”(提质量); 别抱侥幸心理:格式错、材料缺别想着 “评审后再改”,编辑部初筛就会淘汰; 选对期刊比影响因子重要:与其 5 分期刊拒 3 次,不如投 2-3 分、方向匹配的期刊,录用更快。 SCI 投稿不是 “一次定生死”,而是 “试错 + 优化” 的过程。只要避开 “无效投稿” 的坑,认真对待评审意见,从拒稿到录用只是时间问题。