18岁之前,杨婉男从未想过自己会成为一名科学家。这并非偶然,因为她从小就对哲学充满了热爱,高中时学习的是文科,而且在她的家庭中,没有人从事与科学相关的工作。

高中毕业后,杨婉男前往英国爱丁堡大学攻读生物学;在大三期间,她对神经科学产生了浓厚兴趣,并成功争取到了在美国麻省理工学院(MIT)神经科学实验室做实验的机会。在大三结束时,她成功地从生物学专业转到了神经科学专业。如今,这位曾经是文科生的95后女孩,已经来到了美国纽约大学医学院神经科学系,攻读神经科学博士学位。

从文科跨入生物学,再到深入研究神经科学,杨婉男的求学和科研经历令人惊叹。近日,杨婉男以第一作者的身份在《Science》杂志上发表了一篇论文,揭示了大脑选择性记忆的生理机制。值得一提的是,这是博士生涯中第一次以第一作者身份发表论文。

“现在,我想一生致力于研究记忆,希望能成为一名优秀的科学家。”杨婉男表示。

从文科到神经科学

去年9月,杨婉男向《Science》期刊投稿了论文,今年2月便被该期刊接收。他们只经历了一轮修改,整个过程非常顺利。

对于杨婉男来说,这篇论文的发表是一个巨大的收获。她说:“在博士前三年,我经常怀疑自己,不知道自己是否能够做好科研,毕竟我之前一直是文科生。如今,我有了更充分的信心和底气,能够更加投入到科研中去。”

小时候,杨婉男睡前最喜欢听的故事是《苏菲的世界》。由于对哲学的热爱,她在中学阶段选择了文科。这个爱思考的头脑里,总是充满了各种特别的问题:“大脑是如何认知世界的?什么是记忆?”

高中毕业后,出于对“大脑”和“记忆”的探索,杨婉男来到了英国爱丁堡大学攻读生物学。然而,面对完全陌生的专业和语言环境,以及与周围大多数同学相比稍显薄弱的基础,杨婉男曾陷入过多次崩溃,数不清的眼泪流过。

大二暑期,杨婉男在日本旅游期间偶然参加了一场神经科学讲座。演讲者用科学、具体的方法对记忆这一抽象问题进行了研究和剖析,这让她顿悟:“我立刻爱上了神经科学。在此之前,我一直在寻找和探索,现在我有了明确的方向和目标。”为此,杨婉男决定全心投入神经科学的学习。

在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)交换期间,杨婉男全面转修了神经科学的课程。尽管交换期即将结束,但杨婉男深知自己与其他理工科学生之间的差距,为了获得在美国其他实验室的研究机会,她给所有感兴趣的教授发了数百封电子邮件。虽然大多数邮件没有回应,但她的真诚最终打动了一位MIT的神经科学教授,获得了在该实验室的机会。

值得一提的是,在MIT期间,杨婉男结识了在读神经科学博士孙晨,后来成为了她的丈夫,也是这篇论文的共同作者。“认识他以后,研究大脑与记忆成为了我们共同的追求。”他们两人都喜欢哲学,对神经科学充满热情。

图:杨婉男和老公孙晨

大三结束后回到爱丁堡大学,杨婉男成功转到了神经科学专业。本科毕业后,她来到了纽约大学医学院György Buzsáki实验室。从那时起,杨婉男终于可以全身心地探索大脑记忆的奥秘。

选择性记忆巩固的奥秘

杨婉男的首篇一作论文登上了《Science》,功夫不负有心人。

我们知道,海马体是人类大脑掌管记忆的核心部分,因其形似海马而得名。在非快速眼动睡眠期和安静清醒时,海马体引发的同步神经元活动快速爆发,形成尖波涟漪。

尖波涟漪包括尖波和涟漪两部分,尖波是大幅度负向波形,最早在啮齿类动物的海马子区CA1被观察到;涟漪则是一种快速且短暂的神经振荡,由高度同步的神经元活动引起,波形类似水面涟漪。

那么,海马尖波涟漪何时出现?当我们注意到某事后,大脑通常切换到一种“空闲”的重新评估模式,而最长的空闲期通常出现在睡眠中。

此前的研究表明,尖波涟漪在记忆巩固中扮演重要角色。但我们的大脑如何标记哪些记忆为重要记忆,使其成为永久记忆呢?

在博士期间,杨婉男复制了一些经典的神经科学实验,她发现“位置细胞”在事件发生的不同阶段有不同的激活特征,而非像教科书中描述的那样保持不变。尤为重要的是,一部分尖波涟漪是由海马体中的“位置细胞”按照特定顺序发射构成的。位置细胞被称为“大脑中的GPS”,能够编码动物所在的空间位置。

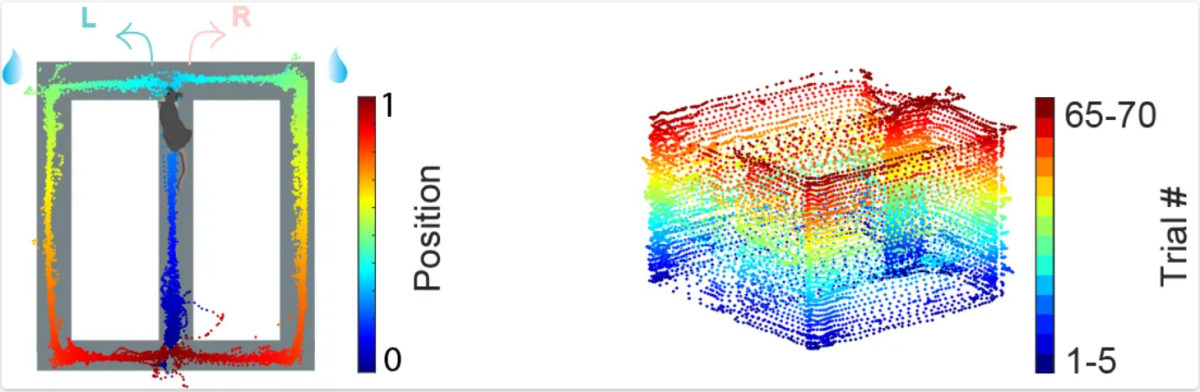

杨婉男忽然灵机一动:“是否可以利用位置细胞的特征判断事件发展的顺序?”于是,研究团队开始记录老鼠连续通过迷宫的行为轨迹和神经元活动。当老鼠在迷宫中暂停饮水或进食时,尖波涟漪都会被记录下来。

图:老鼠的位置和运动轨迹

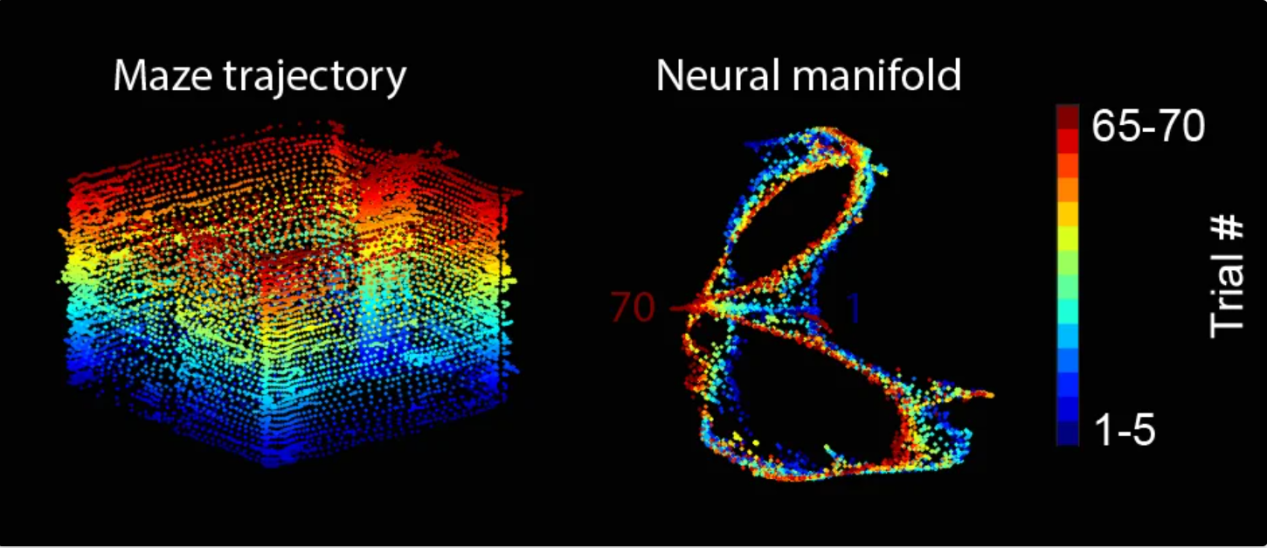

然而,多达500个神经元的活动给他们带来了挑战。杨婉男解释道,如果是两个神经元,可以用x轴和y轴表示,但要表示500个神经元,则需要使用高维空间。

为了更好地理解数据,他们利用降维的方法将高维数据转换为低维数据,并根据事件发生的先后顺序对神经元活动进行了着色。正如杨婉男所猜测的那样,海马不仅记录了位置,还记录了事件发生的顺序。

图:老鼠的位置和运动轨迹

研究发现,老鼠在清醒状态下经历某事件后,引发大量尖波涟漪的事件会被标记,并在睡眠中被选择性地重播多次,从而成为永久记忆。相反,只有极少数或根本没有尖波涟漪的事件无法形成永久记忆。

“我们发现,清醒时的尖波涟漪是大脑判断哪些记忆值得保留的标签!”杨婉男解释说,“未来可以根据这一机制调整尖波涟漪,从而改善记忆,甚至减少人们对创伤事件的记忆。”

虽然一路“跌跌撞撞”,但杨婉男的思考和探索从未停止。

她从哲学里体会精神之会通,塑造思维,汲取智慧;她在理科中探寻个人之志趣,追寻真相,探索奥秘,也在文学的字里行间里,拓宽视野,提取力量和灵感。

在科研充满挑战和迷茫的日子里,杨婉男喜欢看科学家的传记。她深刻记得圣地亚哥•拉蒙•卡哈尔的《给年轻科学家的建议》中所写的:

“Look at things as if for the very first time.”That is, admire them afresh, disregarding what we remember from books, stilted descriptions, and conventional wisdom. We should infuse the things we observe with the intensity of our emotions and with a deep sense of affinity. We should make them our own where the heart is concerned, as well as in an intellectual sense. Only then will they surrender their secrets to us, for enthusiasm heightens and refines our perception.

“就像第一次看事物一样”。也就是说,要用新鲜的眼光欣赏它们,摒弃我们从书本、呆板的描述和传统智慧中记住的东西。我们应该给我们所观察到的事物注入强烈的情感和深厚的爱。无论是在心灵上还是在智力上,我们都应该把它们变成我们自己的。只有这样,它们才会向我们展现它们的秘密,因为热情会提高并完善我们的感知。

杨婉男一直秉持着这一点:永远保持好奇,永远充满热情。