近日,话题“北大将全面取消绩点”冲上热搜。

7月25日,北京大学在校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》内容包括:从2025级学生起,在各类含有学业评价的工作中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标。

7月27日,北大表示,这一本科学业评价工作改革,旨在鼓励学生更好地探索发展方向、发挥个人禀赋,不以单一标准评价学生学业能力。

“取消绩点”只是本次北大本科学业评价工作改革的其中一项。该校将从设置容错探索机制、增加等级制评定方式、完善课程考核反馈机制、深化学业多元评价等方面,优化本科学业评价工作。

关于取消绩点,北大表示,各院系应根据学科专业特点制定不同使用场景的学业评价办法。对于在学年级为2023级和2024级的学生各院系可继续沿用原有评价方式。条件成熟的院系在充分考虑学生学习情况基础上,可以提出相应衔接方案,保证平稳过渡。本年度推免资格申请和审核工作按原办法进行。医学部可根据医学教育特点与实际情况做好优化学业评价相关工作。

麦可思研究曾注意到,在2024年末,北京大学教育教学年会召开。作为其中一项重要议程,教务部副部长黄宇蓝介绍了本科生学业评价改革调研结果与改革初步工作思路。

学校报道中提到,为了缓解学生“内卷化”现象,激发学生创新思维和能力,教务部通过多种方式进行了学业评价改革调研,并根据调研结果提出了初步改革思路,期望通过学业评价改革提供学生更充分的试错空间、更包容的学习环境,更好地服务北大高质量人才培养目标。

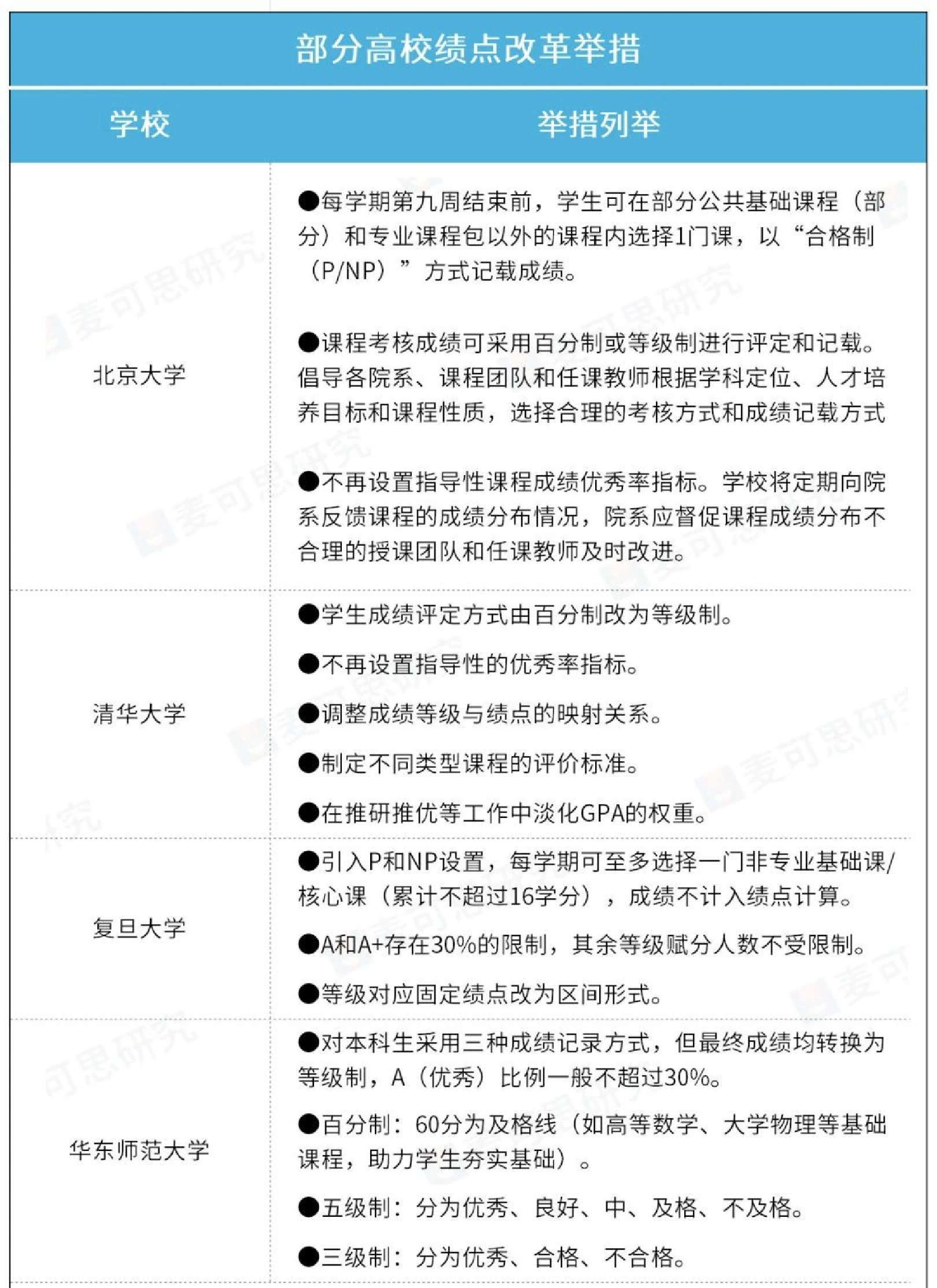

事实上不只北京大学,2015年清华大学就宣布全面改革现有学业评价体系,用A、B、C、D、F等12档等级记录学生的成绩,不再是百分制。2019年,学校再次发布新的GPA改进完善方案,取消了成绩评定中的指导性优秀率指标。

2024年9月,清华大学笃实书院与秀钟书院又相继宣布,决定在其大一年级学生的首个学期中,实行成绩不计入GPA的政策。但会如实记录课程所有成绩,以供学生掌握自己的学业情况,且对奖学金评定、研究生推免不产生影响。

此外,华东师范大学、上海科技大学等高校也采取了等级制的评定方式,但同时也保留了百分制,以便于成绩的转换和存档。

复旦大学历时多年的绩点改革在2024年6月尘埃落定。根据学校教务处官网发布的新修订版《复旦大学本科生成绩记载规定》,新规内容变动主要涉及三方面:一是引入P和NP设置,学生可选择不超过16个学分不计入绩点;二是增设对创新实践学分的认定;三是调整学分绩点的计算方法,将等级对应的绩点改为区间形式。

在各校谈及开展绩点改革的初衷时,缓解“绩点内卷”,引导兴趣,提升学生的综合素质是普遍谈到的原因。

2019年清华大学召开的“等级制学业评价体系”培训工作会上,时任教务处处长彭刚直言,学生成绩评定方式由百分制改为等级制,很重要的一个目的,是遏制工具主义和功利主义的学习行为,使学生拥有更为广阔和多样的发展空间。

2023年底,北京大学曾率先在生命科学学院展开试点改革,在本院开设的专业核心课、专业选修课、实验和实践类课程的成绩评定中,实行“等级制”的考核评定方式,放弃GPA排名。这在当时引发社会热烈讨论。

作为本次绩点改革的主要推动者,生命科学学院原副院长王世强也持类似观点。竞争本身不是坏事,关键是“卷”得有没有必要。“一门课程,如果能考到85分以上,我们认为从知识掌握上已经足够好了,没有必要再花很大的精力达到95分以上。”生命科学学院对本科生实行等级制、放弃GPA的目的,是为了给同学们留出更多的时间去进行素质提升,比如听讲座、参加社会实践等等。

针对此次复旦大学对本科生成绩记载规则修订,该校教务处处长林伟表示,破除“唯绩点论”,一方面做适量减法,给予学生更多试错空间;另一方面做加法,鼓励学生走出课堂,进行创新实践。他还提到,学校此次本科学业评价体系改革远不止是绩点制度,而是一个基于复旦育人理念和人才培养目标的系统性设计。

“为什么学生进了大学很不快乐?其中一个原因是,现在大学越来越像工厂,院系越来越像车间。”去年,清华大学教授甘阳的“大学工厂论”冲上热搜,引发广泛讨论。

在接受《三联生活周刊》采访时,他表示“大学内部的评价系统和内卷是连在一起的,它迫使学生疲于奔命”。

甘阳教授也赞成第一学期甚至第一学年不应该计入绩点分,需要给学生试错空间。尤其像清华北大这样的精英学校,最重要的是要保持学生的学术自信、学习的自信,而不是在学习的第一期就在与全国优秀学生的竞争中失去信心。

2022年一篇题为《能为与应为:从本科生成绩单看绩点制的功能》的论文,作者同样提到时下围绕绩点制和GPA的内卷已愈演愈烈。对分数的锱铢必较,对排名的你追我赶,会导致师生关系、同学关系紧张,甚至引发焦虑、自卑等一系列心理问题。绩点制的核心功能和首要功能——检验学生学习成效,早已被学业竞技场上的较量所取代。

不仅于此,也有高校教师谈到,一味追求高绩点形成的内卷,也可能让学生为了获得更高的得分,选择容易获得高分的课程,或是突击在考前刷往年题;更有甚者会给教师写信,直接恳求给予更高的分数。

取消或弱化应用已久的绩点制,破除“分数至上”,就能给学生“松绑”吗?

在实行等级制前,北京大学生命科学学院对同学们组织了2次问卷调研,同学们对这种评价机制的支持度达到了88%,远远超出了老师们最初的预期。

改革正式启动后,在对等级制评定方式试行反馈的问卷调查中,有88%的学生认为降低了内卷压力,64%的学生认为使其敢于挑战难度较高的课程,78%的学生认为使其关注点由分数高低转为综合素质提升。可见,北京大学生命科学学院的学生对这一改革的反馈是积极的。

但实际推行中,也有一些专家学者对此持谨慎乐观态度。

说到底,“卷”绩点本质上还是因为它与评奖评优、保研就业、出国留学等密切相关。

“唯分数论”的弊端公众自然都能列举出一二三点,但用等级制取代绩点导致缺乏直观、可量化的学业成绩评定的问题,是否会催生保研、留学中的不公平问题,同样值得关注。于是在“公平”面前,“唯分数”似乎又是可以退而求其次的选择。

另外还有专家指出,简单取消绩点制,并不能直接解决教育功利主义的问题。比如如果成绩区分度降低,会不会又造成学生都去竞争“A”,从而形成新的负担?

正如同济大学教育评估研究中心主任樊秀娣所言,如果对学生的考核评价体系没有全面改革,依旧采取“量化指标加一加”的方式评价学生,那么从绩点制换到等级制,等于换汤不换药。

在这方面,以北大生命科学学院为代表的绩点改革探索依旧值得借鉴。学院前副院长王世强教授在接受媒体采访时介绍,学院对学生评价体系进行的是系统的改革,包括前几年已经进行的考试改革、奖学金评定改革,试行等级制、取消GPA是在此基础上才得以推行。