近年来,高校教师群体中确实出现了一种被称为“躺平潮”的现象,许多副教授甚至不愿意继续冲刺正高职称。这一现象的背后涉及多重因素,包括职业压力、晋升难度、工作与生活平衡等。以下是关键分析:

1. “非升即走”政策蔓延至副教授,躺平不再安全

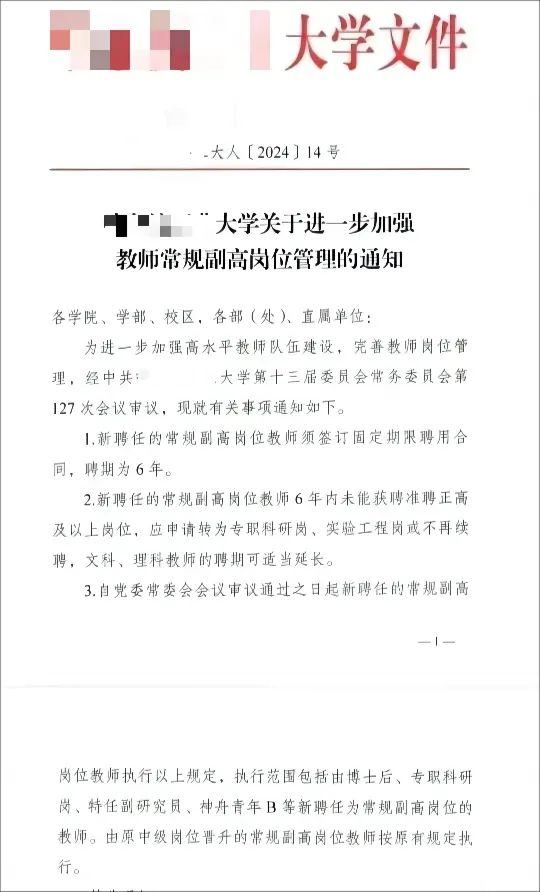

传统上,副教授被视为“上岸”的标志,但近年来部分高校将“非升即走”政策从讲师延伸至副教授。新规要求新聘任的副教授在6年内未晋升正高则可能转为专职科研岗或不再续聘。

这种政策加剧了职业不安全感,使得原本计划“躺平”的副教授不得不继续高强度竞争。

2. 正高职称晋升难度过大

许多副教授认为,正高职称的评审标准过高,包括顶级期刊论文、国家级课题、教学成果奖等,竞争异常激烈。

部分高校的晋升名额有限,即使满足硬性条件,也可能因竞争激烈而失败。例如,某211高校的副教授晋升需“国基+4篇SCI二区论文”,但每年仅2个名额。

3. 工作压力与回报不成正比

副教授阶段的工作量显著增加,包括带学生、申请课题、教学任务等,但薪资和职业发展回报并未同步提升。许多教师感到“骑虎难下”,既无法轻松躺平,又难以突破职业瓶颈。

4. “躺平”的不同类型

正常躺平:有编制的副教授因缺乏科研动力或教学表现一般,选择维持现状。

光荣躺平:部分教授或副教授在获得一定成就后,选择减少科研投入,转向行政或社会活动。

无奈躺平:长期晋升无望的教师因年龄或政策限制放弃努力。

5. 高校考核体系与教师心态变化

严格的考核标准(如论文、经费要求)使得教师难以真正“躺平”。部分教师认为,与其在高压环境下挣扎,不如接受现状,专注于教学或副业。

高校“躺平潮”反映了当前学术环境的深层矛盾:一方面,高校追求科研产出和排名,推行严苛的考核制度;另一方面,教师面临职业倦怠、晋升无望等问题,选择以不同方式“退出”竞争。未来,如何平衡学术激励与教师福祉,可能是高校管理的重要课题。