3月3日,美团青山计划公布了第四届(2024年度)“青山科技奖”获奖人正式名单,10位青年科研工作者入选。获奖的10人将得到每人税后100万元人民币,奖金不限用途,可自由支配。

名单中,获奖人都为当前炙手可热的科技“新星”,是科学界年轻的力量,部分还或许有望入选2025年两院院士增选。一年一度的评选和每年重磅的奖金与评选结果,都能引发一波热度。统计了近三年较为重量级的社会青年人才奖项及其获奖高校结果,以期提供参考。

人均奖金百万,可自由支配

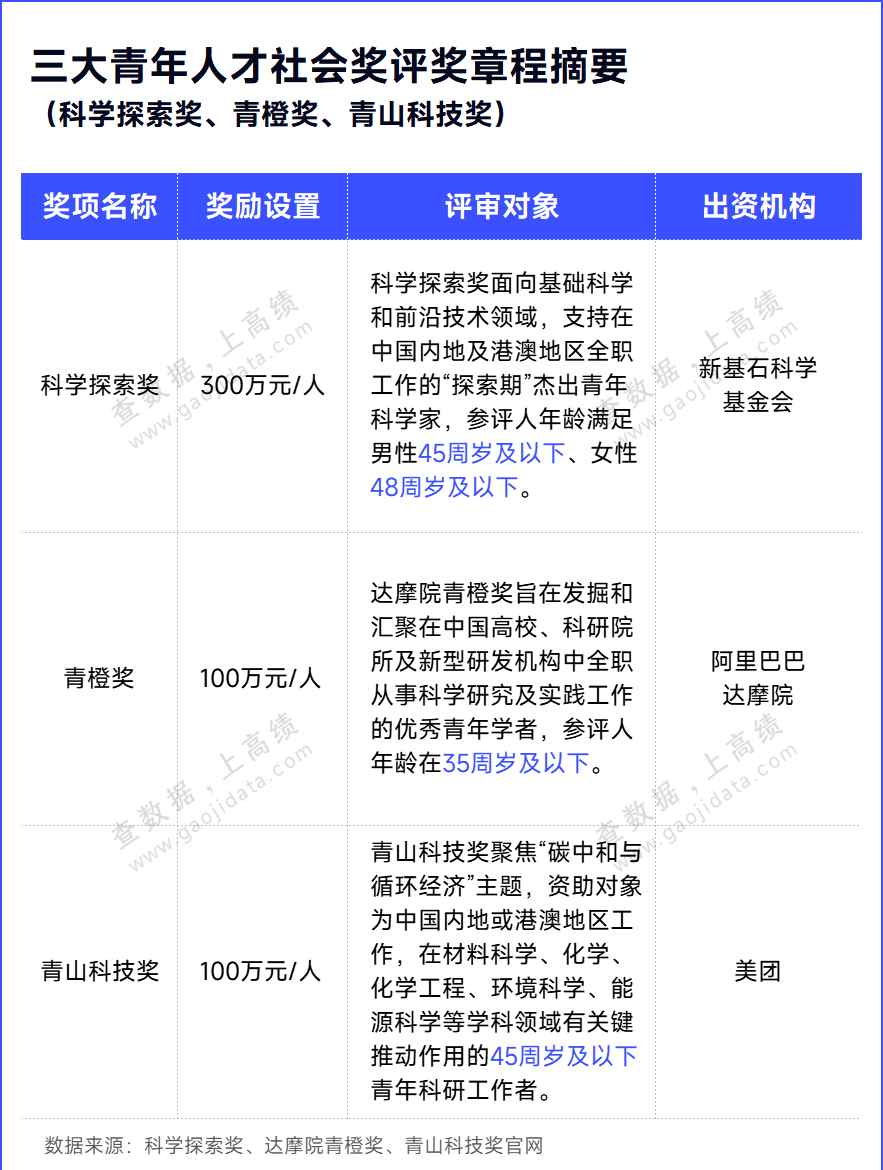

“科学探索奖”“青橙奖”“青山科技奖”,是面向青年科学家的较有代表性的三个重量级社会奖项。三个奖项均为公益项目,不收取任何费用,奖项的申请、评审和授奖,严格遵循公平、公正、公开的原则。奖项评选机制成熟,奖励金额高,已连续举办多年,具有较高的知名度。

根据评奖章程,三个奖项在优秀青年科学家的遴选上具有相似的特点:

💡年轻化突出:三个奖项支持的评审对象为优秀青年学者或科研人员,年龄都不超过50岁。2024达摩院青橙奖获奖名单公布,15名获奖中国青年科学家,平均年龄仅34岁。

💡覆盖前沿领域:三个奖项的评奖领域均为科技前沿领域,近年获奖研究成果涵盖集成光电芯片、情感计算与交互、青藏高原冰冻圈、时域巡天等多个关键领域。

💡奖励金额高、自由度大:在奖励设置方面,三个奖项的奖金均过百万,其中“科学探索奖”的奖金是目前国内金额最高的青年科技人才资助项目之一,单人奖金达300万元。另外,奖金不限用途,可供获奖人自由支配。

49所高校,“科学家摇篮”

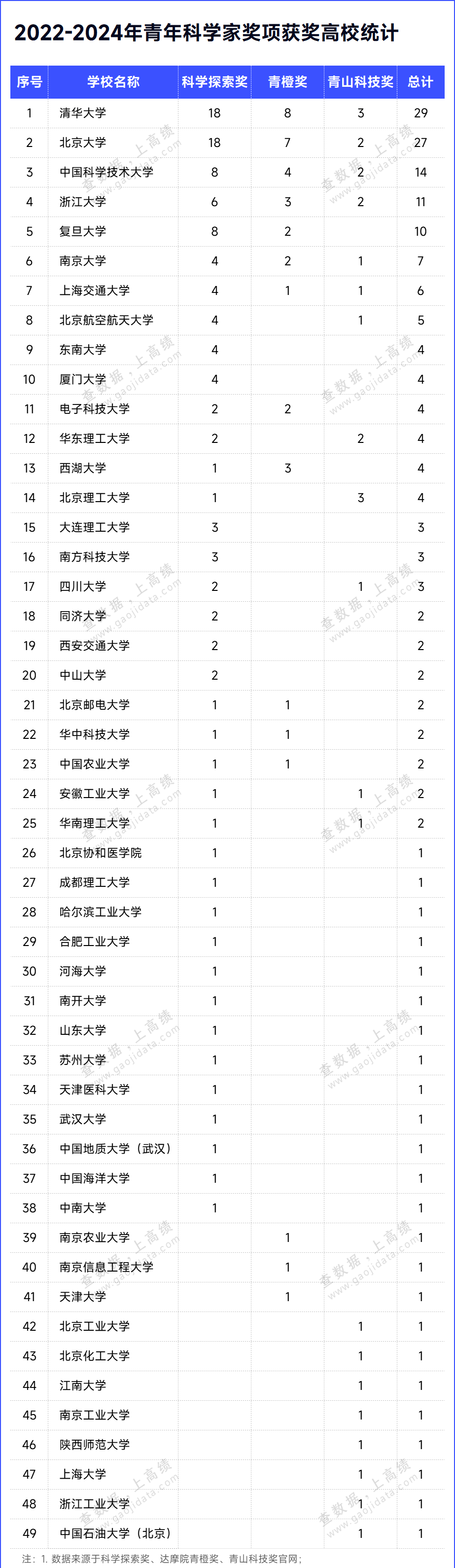

近三届获奖科学家,都来自哪些高校?

2022-2024年共有49所高校的青年科学家曾经获得过“科学探索奖”“青橙奖”“青山科技奖”,共诞生了182个入选人次。

清华大学和北京大学,堪称优秀青年科学家诞生的摇篮。清华大学共有29人次获奖,北京大学有27人次获奖。

中国科学技术大学、浙江大学和复旦大学也是青年科技人才的重要培育基地,分别有14人次、11人次和10人次获奖。

非“双一流”高校中,西湖大学、安徽工业大学、南京工业大学和浙江工业大学也诞生获奖者。

值得注意的是,还有多位优秀青年科学家曾入选两次,被企业“青眼相加”。包括北京大学曹云龙、邱晨光,北京航空航天大学程群峰,北京理工大学王博等。

曹云龙分别获得2024年的“科学探索奖”和“青橙奖”,邱晨光分别获得2024年的“科学探索奖”和2023年的“青橙奖”;程群峰和王博,都获得2024年的“科学探索奖”和2023年的“青山科技奖”,实力令人瞩目。

多位获奖人,冲击院士

“科学探索奖”“青橙奖”“青山科技奖”评选的多位科学家,曾入选院士增选初步候选人名单,是2025年院士增选的有力选手。

事实上,奖项章程中的评选过程与院士评选章程有部分相似点。如申报与评审流程中,“科学探索奖”的候选人通过专家提名和自由申报两个渠道产生,“青橙奖”的参评人由自主申报、专家提名(不少于三位院士或正高级职称的专家)、专业学会提名(由国家一级学会提名)的方式。

这也一定程度上说明了,“科学探索奖”“青橙奖”“青山科技奖”评奖的严谨性与可参考价值。

2025年1月刚刚就任安徽工业大学党委副书记、校长的曾杰,是2022年“科学探索奖”化学新材料领域获奖人。他曾入选2023年中国科学院院士增选有效候选人名单,是一位“80后”院士候选人。

2012年,曾杰作为“海归”人才,回到中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心任教授。2022年9月,他受聘中国科学技术大学讲席教授,同年11月起任安徽工业大学党委常委、副校长。如今,任职副校长两年多后,曾杰更进一步,正式就任校长一职。

“最年轻的80后院士候选人”王磊,是复旦大学生物医学研究院教授,也是2023年“科学探索奖”医学科学领域获奖人。他入选2023年中国科学院院士增选有效候选人名单,时年40岁的王磊是这一名单中最年轻的候选人之一。

他分别于西北大学取得了生物技术学士学位,于上海交通大学取得了生物化学与分子生物学博士学位。此后,2009年6月于复旦大学生物医学研究院担任助理研究员,2011年9月任副研究员,2019年1月升任为生命科学学院教授,2019年5月至今任生物医学研究院教授。

清华大学的“杰青”张强,是2022年“科学探索奖”能源环境领域获奖人,2023年8月31日入选2023年中国科学院院士增选有效候选人名单。

1995年-2006年,张强于清华大学环境科学与工程系分别取得了学士学位和博士学位。2012年12月至今,在清华大学地球系统科学系担任教授。

2023年初,张强负责的杰青项目结题验收时,被评为优秀。在形容自己的“杰青”经历时,他总结道,“一定要突出特色,坚持自己的方向。搞研究不一定要追热点,什么‘热’去做什么。”张强强调,“能把‘冷板凳’坐热,更容易获得杰青项目的认可。”

“科学探索奖”得奖理由是,肯定他在探究大气成分排放与气候环境影响方面的贡献,支持他在全球高耗能设施的动态排放与碳中和路径方向进行探索。