8月29日,内蒙古大学举行新闻发布会,发布学校首次以第一单位在CNS(即Cell、Nature、Science)正刊上发表的重大研究成果。该研究成果以“Hepatocyte metabolic adaptations during pregnancy and lactation”为题,于8月28日在发布在国际顶刊Cell上。该研究成果由内蒙古大学特聘教授徐成冉,内蒙古大学生物医学研究院“骏马计划”研究员杨李领衔,联合北京大学团队,首次揭示了母体肝脏在妊娠期与哺乳期会发生独特而有规律的代谢变化。这一发现不仅深化了对母体如何在孕育生命和哺乳阶段合理分配能量的理解,也为改善母婴健康和提升乳品质量提供了新思路。

论文链接:https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(25)00921-3

作为该重大成果的核心完成单位,内蒙古大学充分发挥生物学一流学科优势,有效整合核心研究力量,成功揭示了母体肝脏在怀孕期和哺乳期的独特代谢机制。这一发现不仅是生命科学领域的一项重大突破,也为分子畜牧学和生殖医学的发展开辟了新方向,彰显了内蒙古大学在前沿研究中的创新能力和学术贡献。

近年来,在教育部和自治区党委、政府的坚强领导下,在自治区各委办厅局的大力支持下,内蒙古大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线,紧紧围绕“双一流”建设目标,持续深化教育科技人才一体化改革,大力引进和培育高水平人才队伍。2022年以来,内蒙古大学共引进了668名优秀博士、博士后加入专业教师队伍。在人才强校战略的支撑下,内蒙古大学的科研水平实现跨越式发展。继2024年国家自然科学基金项目首次突破100项大关后,2025年国家自然科学基金获批132项,再创历史新高,获资助项目数较去年再提升28%,总体资助率21%,高于全国平均水平9个百分点,立项总数和资助经费数占自治区高校的40%,涌现出多项具有世界领先水平的研究成果,为学校在教育强区中提供了越来越多的源头技术创新支撑。未来,学校将力争产出更多突破性、引领性的重大成果,为服务国家战略需求、助力自治区区域经济发展作出新的更大贡献。

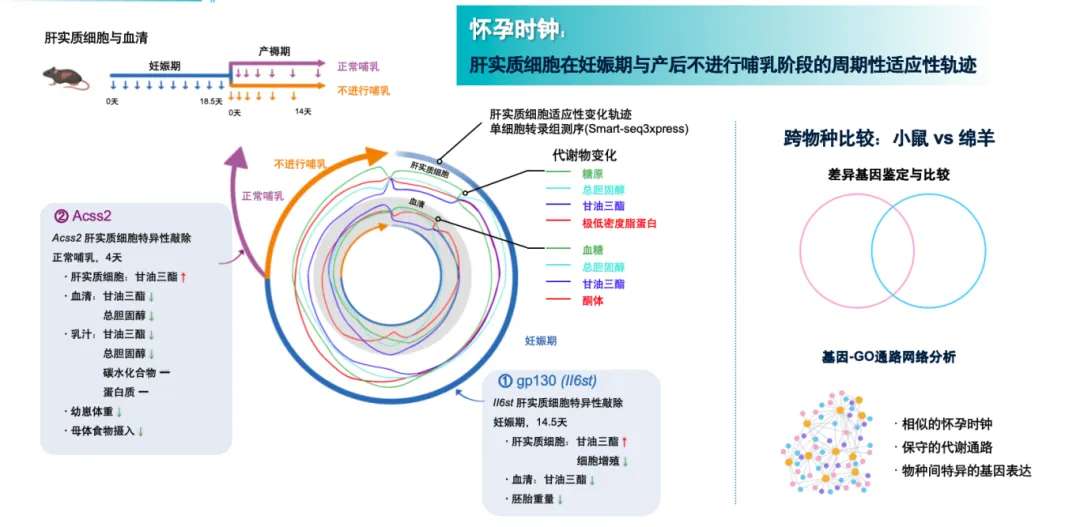

研究人员把肝脏形象地比作母体的“能量中枢”,并提出了“怀孕时钟”的概念。随着孕期推进,小鼠肝脏的代谢活动呈现出如时钟运行般的规律性变化:在妊娠早期,肝脏以能量储备为主,随后逐渐转向胆固醇和脂肪的合成;到了孕晚期,肝脏则开始动员脂肪并产生酮体,既为胎儿发育提供充足能量,也帮助母体应对不断增加的代谢压力。如果分娩后未进入哺乳阶段,肝脏会迅速恢复到孕前状态;而一旦进入哺乳期,便不再遵循原有循环,而是切换到一种全新的“代谢通道”,显著增强脂肪的合成与输出,为乳汁分泌和幼崽成长源源不断地提供能量。

图源:内蒙古大学

进一步的实验发现,上述变化由不同的关键分子驱动。妊娠期时,肝脏依赖一种由gp130介导的信号通路来重塑代谢,若缺乏这一通路,会导致母体脂肪动员不足,胎儿发育受到影响。而在哺乳期,另一种关键酶ACSS2则发挥主导作用,它帮助肝脏合成乳汁所需的脂肪。当肝脏中缺乏ACSS2时,乳汁中的脂肪含量显著下降,母体进食量减少,幼崽生长也受到限制。可以说,gp130和ACSS2就像两个“关键分子开关”,分别控制着妊娠和哺乳两个阶段的能量供给。

为验证这一机制的普遍性,研究团队进一步对草原上的重要家畜——绵羊进行了分析。结果显示,尽管小鼠和绵羊在基因调控细节上存在差异,但在妊娠期和哺乳期,肝脏的代谢适应模式高度一致,说明这一机制在哺乳动物中具有普遍性。母体肝脏在妊娠和哺乳期的代谢变化,就像一台精密的引擎,一方面要保障胎儿的正常发育,另一方面还要支撑乳汁的分泌。这项研究不仅揭示了其中的关键调控因子,也为改善母婴健康、推动乳品产业升级提供了新的可能。

该研究成果在多个领域具有深远意义。在基础科学层面,本研究将肝脏置于生殖系统的整体研究框架中,为探索器官的适应性与可塑性提供了新的模型。在医学方面,研究提示孕期代谢失衡、胎儿发育受限或产后乳汁不足,可能与肝脏调节不充分有关,为相关疾病的预防和治疗提供了新方向。对畜牧学而言,这项研究推动了行业从传统育种和分子育种模式,迈向更深层面的基于分子代谢机制的性状精准调控育种模式,拓展了“分子畜牧学”的研究领域,引领草原畜牧业进入精准化时代。在乳品与营养领域,通过调控关键代谢因子,有望改善乳汁的营养结构,提升乳品的健康价值,同时有助于降低牧业生产成本。