15岁成功考入中国科学技术大学少年班,24岁顺利完成博士学业,随后两年内晋升为中山大学大气科学学院副教授。如今,年仅28岁的陈逸伦领导着一批与他同龄甚至更年长的研究生,共同专注于“台风”领域的研究。

陈逸伦

"如果你在某一领域有独特的想法(比如气象元宇宙),我也可以跟着你一起探索!”陈逸伦在个人主页上的招生宣言,展现了这位95后导师开放而活泼的风格。

与传统的严肃师生关系相比,他们更像是紧密合作的伙伴。每周的组会中,陈逸伦总是给学生们准备一些美食,有时还会被拉去唱歌。微信群里不仅有学术讨论,还有一些时事八卦,甚至学生们会督促导师申请基金。

对于学生们迷茫的时期,陈逸伦总是表现出很大的理解。尽管他的人生看似“开挂”,但在大学阶段曾经历低谷,直到他遇到了“大气”,对学术产生了重新的热情。截至目前,陈逸伦已经以第一作者或通讯作者身份,在ESSD、GRL、JGR、ACP等相关领域的期刊上发表了20余篇文章。他还荣获了中国科学院院长奖、广东气象科技杰出青年奖等多项荣誉。

因为太年轻,他被怀疑能否带好学生

“春节开工新基金吗?”

“陈老师有什么初步想法?”

2023年12月26日,一年尚未结束,一位学生在微信群“台风圈分舵”中分享了《首次获批!2023国家自然重大项目公布》的文章,并开玩笑地督促起了陈逸伦。

“台风圈”最初是陈逸伦在博士后时的导师、中山大学教授黎伟标创建的微信群。随着陈逸伦成为导师后,他建立了自己团队的微信群,命名为“台风圈分舵”,并担任了“分舵主”的职务。

陈逸伦和学生一起去唱歌

在这由9名“90后”和“95后”组成的“分舵”里,不论是谁提出奇怪或整蛊性质的问题,总有人会回答或开玩笑。每隔一两周,陈逸伦都会在组会时请大家吃饭。有一次,组会碰巧在学期末,陈逸伦被同学们突发奇想地拉去唱歌吃饭,组会也因此改到了晚上。

“他们是拉我过去买单的。”陈逸伦笑着说,“请大家吃饭也花不了多少钱,而且都很开心。”

事实上,陈逸伦最初的招生并不算顺利。2022年4月,尽管他的副教授和硕导资格已经批准,但当年的考研复试已经结束。未能赶上面试的陈逸伦从调剂生中“捞”到了自己的第一名研究生。

为了让这名毫无大气学科背景的学生尽快跟上,陈逸伦经常在半夜11点或12点认真解答学生发来的各种问题。经过一年半的亲自教导,学生从最初连经纬线都不太清楚,到去年年底代表组里在全国大气科学研究生学术论坛上汇报研究成果,“她自己也很努力,进步非常大。”陈逸伦告诉《中国科学报》。

第二年的招生工作相对顺利,陈逸伦不仅带着研究生,还能与其他导师合作,共同培养博士生。然而,他坦言,曾因为年龄较小而受到是否能够好好指导学生的质疑,“我会很明确告诉学生:一,我保证手把手带,要让学生能毕业;二,我不拿学生一作,谁做的就是谁做的;三,杂活不让学生干。”

尽管小组的氛围非常愉快,但陈逸伦也有严格的“两不允许”规定——不允许偷偷发表文章,不允许学术造假,“我必须对学生的文章进行严格把关,尤其是数据绝对不能出错。”

“陈老师在科研上很严谨,责任心很强,也很尊重每个人的兴趣爱好。但在生活上,陈老师很随和,和他怎么‘玩’都行。”正在中山大学攻读博士二年级的左皓晟告诉《中国科学报》。

2023年底,陈逸伦和学生们聚餐

对于招生时更倾向哪类学生,陈逸伦坦言:“我不关注学生的第一学历,更看重的是思维和能力,例如本科时的建模思路、绘制的图表,以及对结果的解释。”如今,他所指导的几名学生已在高水平期刊上发表了多篇学术成果。

被“大气”拉出低谷”

陈逸伦的学习生涯并非外人所想象的一帆风顺。考入中国科大少年班的那一年,陈逸伦正好15岁,某种程度上,他是典型的“别人家的孩子”。

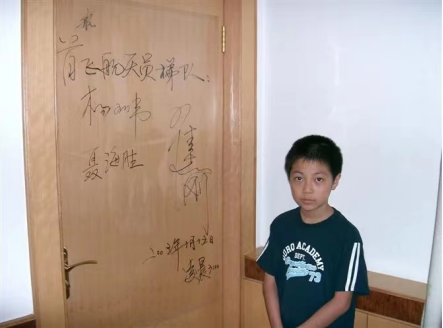

2004年夏季,9岁的陈逸伦参观了首飞航天员公寓“问天阁”。

然而,开学时的一场英语分班考试让陈逸伦成绩排在后面,最终被分到了C班。这一巨大的落差感笼罩着他,打击接踵而至,甚至在期末考试时有两门课进行了重修。在那段时间,他甚至一度依赖网络游戏来获取存在感和成就感。

到了第二年选择专业方向时,少年班的大多数学生选择了当时被视为“顶流”的数学和物理,而陈逸伦却选择了班里鲜有人问津的地球和空间科学大方向,并在第三年深入研究更为“冷门”的大气科学。

陈逸伦的母亲曾是一名测绘“尖兵”,这使他从小就热爱仰望天空,长大后更是热衷于探讨如何将“天地空”相连接。

中国科学技术大学教授傅云飞是陈逸伦踏入大气科学领域的引路人。陈逸伦在正式加入研究组之前展现了出色的编程天赋,常常导师刚刚布置完任务,他就已经完成并交差了。

在研究生一年级,傅云飞交给了陈逸伦一个相当困难的任务,要用编程的方法从海量卫星资料中识别“雨团”。令人惊讶的是,仅仅3天,陈逸伦就完成了这个程序,让导师十分惊叹。

基于这个成果,他们提出了几何形态与物理特性相结合的卫星遥感雨团识别技术,并申请了国家专利,发表了多篇重要论文,最终获得了2018年中国科学院院长奖。

正当陈逸伦的论文产量逐渐增多时,在傅云飞的建议下,他逐渐放慢了速度,开始思考未来5年甚至10年的研究方向,并在“雨团”的应用上取得了更深入、更广泛的研究成果。

“用中国自己的卫星做自己的事”

“下定决心,不怕牺牲,排除万难,取得胜利。”这是陈逸伦微信朋友圈的签名,也是他从高中时就立下的座右铭。

陈逸伦的父亲是通信领域的科研人员,在家庭的影响下,陈逸伦从小就是一个坚定的小军事迷。每天晚上7点的《新闻联播》,7点半的《军事报道》,他都是忠实的粉丝,这也培养了他儿时强烈的国家荣誉感。

博士毕业后,陈逸伦进入在大气科学领域有深厚积累的中山大学做博士后工作,导师黎伟标给了他充分的探索自由和有力的物质支持。出站后,陈逸伦留校从事研究工作,一方面在考虑各类型云和降水的整体特征基础上,设计了一系列卫星遥感反演算法;另一方面,他持续探索云降水的细致特征和物理过程,以解决天气预报的准确性问题。

陈逸伦设计的算法,依托风云四号光谱仪器同步反演了云微观特性,建立了卫星观测的水平与垂直信息转换方案,最终实现了静止卫星对云降水精细化垂直结构的表征。此外,他还领导团队研发了多源卫星弹性融合反演系统,为气象部门和科研院所提供持续服务。

陈逸伦

今年是陈逸伦成为导师的第三年。除了指导硕士生和博士生,他还带领十几名本科生。他坦言,像大多数年轻科研人员一样,他在教学和科研上都非常忙碌。仅去年一年,他的教学任务就有160个课时,平均一周有3天完全投入在教学中。

对于看似减缓的科研成果数量,陈逸伦并不感到焦虑,“作为老师,教学肯定是最重要的。尤其是看到学生取得进步时,那是最有价值感的。”

“我也常常在思考‘台风圈分舵’里的这9个人应该做些什么大事。”陈逸伦笑着说,但他心中一直有一个信念——用中国自己的卫星做中国自己的事。

投稿事宜:contact@kjyzx.cn