今年6月,福建某高校在毕业论文抽检中,有4篇论文被判定为“不合格”,指导这些论文的老师被认定为“二级教学事故”,还要接受相应的处理。这条通报一出,不少老师直呼“压力山大”,甚至有网友调侃,“写论文的不合格,背锅的是导师”。

其实,这并不是孤例。随着教育部宣布从2025年9月开始要进行全国毕业论文的统一抽检,很多高校早早开始行动,出台了严格的管理办法。

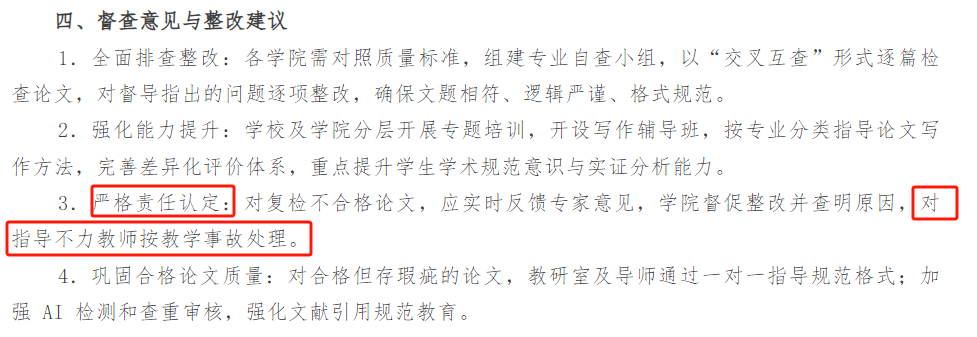

比如湖南一所高校在2025届毕业论文抽检里,第一轮就发现14篇不合格,后来复检还有5篇没通过,学校直接点名学院,并把相关导师按“教学事故”来处理。

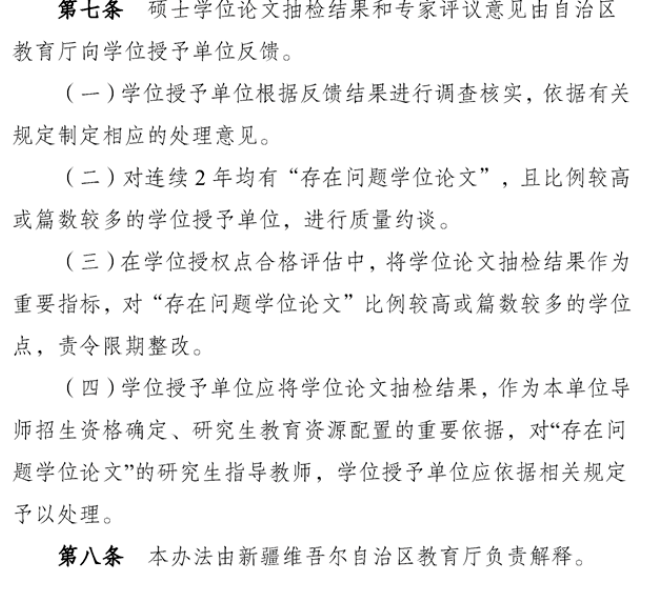

又比如,新疆维吾尔自治区教育厅发布《硕士学位论文抽检实施办法》,公告中指出:

对连续2年“存在问题论文”较多的高校进行质量约谈,学位授予单位将依据相应规定对“存在问题学位论文”的研究生指导教师予以处理。

各地的做法虽然略有差别,但有一个共同点:导师的责任越来越被强调。有人觉得这是倒逼导师认真指导,也有人觉得这样会让师生关系紧张。毕竟,学生才是写论文的人,导师要不要为不合格结果全权负责?

这就成为了争议的焦点。

谁的责任更大?

教育部的文件明确过,导师要把关论文质量,不能让不合格的作品进入答辩环节。选题、框架、方法、学术规范,哪一个环节导师都该插手。假如导师完全撒手不管,学生交出一份“水论文”,最后丢的是学校的脸。

但现实可能会存在一些矛盾....论文是学生亲手写的,导师的指导,不可能替代学生的思考和写作。如果学生敷衍了事,甚至抄袭造假,这个责任该怎么界定,很多老师都提出了这个担忧。

所以,论文质量问题是学生、导师和高校三方共同作用的结果。如果说完全是某一方的责任,未免过于简单粗暴。

对于学生来说,论文并不是提交后就完事,在未来的一段时间内,也要持续接受考验。

2020年8月,教育部发布《关于几起高校学位论文作假行为查处情况的通报》,其中通报了三所985大学的3起学位论文作假行为查处情况,被查论文均涉嫌抄袭,或与他者论文严重雷同的情况,论文作者被作撤销学位并注销学位证书处理。

除此之外,教育部还要求各校复核、排查近5年(2015年8月1日—2020年7月31日)授予博士、硕士学位的论文,并重点复核学位论文开题、中期考核、评阅、答辩和学位评定等过程规范性,对发现存在作假行为的学位论文进行及时调查、严肃处理。

对于导师来说,也需要更谨慎地把关。比如定期和学生面谈、明确修改意见、把关关键环节。而学校则需要有一整套全过程管理。开题、中期检查、预答辩、最后答辩,每一步都要有清晰标准和透明流程。

归根结底,追责不是目的,保证质量才是关键。论文抽检制度的初衷,是让毕业论文不流于形式,而是真正成为大学教育的“出口关”。

只有建立起公平合理、分工明确、协同配合的体系,才能在不伤害师生关系的前提下,把学术训练和质量保障落到实处。